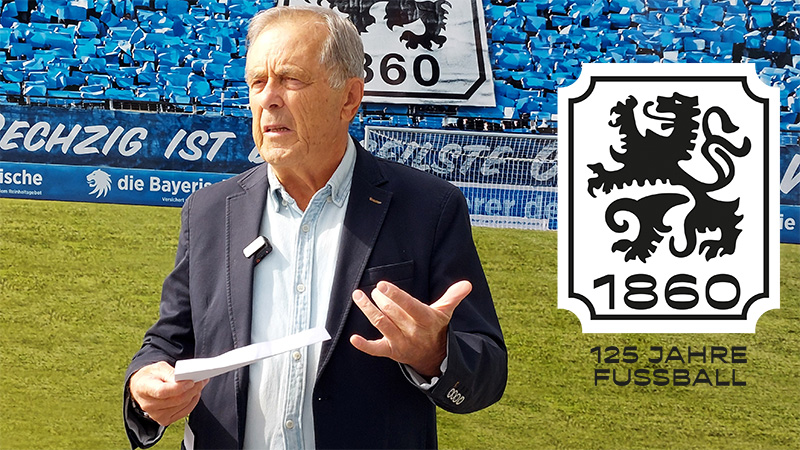

Die Abteilung für Vereinsgeschichte veröffentlicht im Jubiläumsjahr jeden Monat einen Artikel zur Historie der Löwen. Dieses Mal berichtet Dr. Markus Drees über die Ära Wildmoser, seinem Aufstieg und der Fall im Zusammenhang mit der Bestechungsaffäre beim Bau der Allianz Arena.

Vor gut zehn Jahren starb einer der prägendsten Präsidenten der Vereinsgeschichte: Karl-Heinz Wildmoser (1938-2010). Seine von 1992 bis 2004 dauernde Amtszeit war geprägt von der Rückkehr ins Fußballoberhaus mit dem Power-Duo Wildmoser/Lorant und dem Anklopfen an der Tür zur Champions League im Jahr 2000. Ging es also am Anfang noch steil bergauf, folgte dann der tiefe Fall. Die Allianz Arena und der Bestechungsskandal um seinen Sohn, den er als Geschäftsführer bei der Stadiongesellschaft und auch bei der 2002 ausgegliederten Profifußball-KGaA untergebracht hatte, leiteten das vereinspolitische Ende Wildmosers bei 1860 ein. An den dadurch ausgelösten Folgen leidet 1860 bis heute. In dieser Zeit setzte auch eine deutliche wahrnehmbare Spaltung der Fanszene ein. All dies verlangt nach einer differenzierten Betrachtung der Amtszeit Wildmosers.

Wildmosers Einstieg ins Präsidium

Lieblingsposse: Karl-Heinz Wildmoser ließ sich gerne feiern. Im November 1991 wurde er ins Präsidium der Sechzger gewählt.

Den ersten Versuch, ins Löwen-Präsidium gewählt zu werden, unternahm Karl-Heinz Wildmoser 1989, doch es wurde gegen ihn Stimmung gemacht und so ließ er der amtierenden Präsidentin Lilo Knecht den Vortritt. Im Herbst 1991 spitzte sich der Streit zwischen Trainer Karsten Wettberg und Präsidentin Knecht zu. Wettberg brachte einen Kandidaten namens Manfred Cassani ins Rennen, doch dieser fiel bei den Delegierten durch und Knecht blieb erneut im Amt. Allerdings kamen zwei neue Vizepräsidenten ins Präsidium: Meisterlöwe Fredi Heiß und Karl-Heinz Wildmoser, der zwei Jahre zuvor seine Kandidatur noch zurück gezogen hatte.

Seine Stunde schlug nach dem sofortigen Wiederabstieg aus der 2. Liga: Lilo Knecht räumte freiwillig den Stuhl und der Weg für den gebürtigen Pasinger Großgastronomen mit Wohnsitz Pöcking am Starnberger See war endlich frei.

Der historische Durchmarsch von der Bayern- in die Bundesliga

Karl-Heinz Wildmoser feiert die Bayernliga-Meisterschaft mit Thomas Ziemer (li.) und Runald Ossen (re.).

Als erstes wurde Werner Lorant als Trainer verpflichtet und das Tandem Lorant/Wildmoser sollte von der Saison 1992/1993 neun Jahre die Geschicke bestimmen. Mit der neu zusammengestellten Mannschaft schaffte man nach einem kleinen Stotterstart die Bayernliga-Meisterschaft mit fünf Punkten Vorsprung. Lediglich in einer Schwächephase im Frühjahr 1993 hätte das Unternehmen Meisterschaft noch kippen können. In der Aufstiegsrunde gegen Ulm, Offenbach und Norderstedt blieb man ungeschlagen und reparierte den Abstieg vom Jahr zuvor.

Die 2. Liga 1993/1994 war auf 20 Mannschaften geschrumpft und sollte mit fünf Absteigern nochmals um zwei Teams reduziert werden. Doch 1860 sollte mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Zwar wurde man am ersten Spieltag in Rostock mit 0:4 regelrecht vermöbelt, doch es folgte eine Serie von acht Spielen ohne Niederlage – darunter sechs Siege – mit einem 4:1 gegen Tabellenführer Bochum zur Wiesn-Zeit als Höhepunkt, der den Löwen den 2. Platz einbrachte. Doch leider folgten dann die bei 1860 üblichen sportliche Berg- und Talfahrten. Man schloss zumindest die Hinrunde noch auf Platz zwei ab, während es in der Rückrunde zunächst bis auf Platz fünf hinunter gehen sollte. Lorant wollte schon zurücktreten (was Wildmoser rigoros ablehnte), und so rappelte man sich wieder auf und pendelte zwischen Platz drei und vier. Am letzten Spieltag am 11. Juni 1994 folgte das Fernduell zwischen 1860 (in Meppen) und St. Pauli (in Wolfsburg). 1860 war mit über 8.000 Fans ins Emsland gekommen, die den historischen 1:0-Sieg bei gleichzeitiger 1:4-Niederlage der Hamburger Kiezkicker bejubelten. Zum ersten Mal war eine Mannschaft innerhalb eines Jahres von der dritten in die erste Liga durchmarschiert. Dieses Kunststück wiederholte sich bis 2020 nur sieben Mal, doch 1860 hat die Ehre, der Premierenklub gewesen zu sein.

Klassenerhalt in der Bundesliga und Stadiondiskussion: Ausbau in Giesing oder Umzug ins Olympiastadion?

Als man im Juni 1994 mit dem jungen OB und 1860-Mitglied Christian Ude am Rathausbalkon stand, herrschte auch in der Stadionfrage große Euphorie. Kapitän Niels Schlotterbeck verkündete den jubelnden Fans, dass er vom OB gehört habe, „das Stadion solle ausgebaut werden“.

Mit dem DFB einigte man sich auf die Austragung von vier Spielen im Olympiastadion und den restlichen 13 Spielen im Giesinger Stadion. Zu den Spielen im Olympiastadion zählten neben dem ersten Münchner Bundesligaderby seit 1981 die zuschauerträchtigen Spiele gegen Schalke, Stuttgart und Dortmund. Man startete mit einem Auswärtsspiel beim BVB und ging wie beim Auftakt in der 2. Liga mit 0:4 unter. Die Heimspiele gegen Schalke, Stuttgart und Bayern lagen alle am Anfang der Saison und wurden sämtlich verloren. Somit fand man sich vor der Rückkehr nach Giesing am Tabellenende wieder. Auch hier unterlag man dann gegen Bremen, doch im weiteren Saisonverlauf folgten nur noch zwei weitere Heimniederlagen (gegen Dortmund im Oly und am letzten Spieltag gegen Kaiserslautern, als man den Klassenerhalt schon sicher hatte). Es wurde im Laufe der Saison allerdings auch eine neue Mannschaft zusammengekauft – mit so klangvollen Namen wie Nowak, Schwabl, Bodden, Stevic –, die konkurrenzfähig in der Bundesliga werden sollte und bereits drei Spieltage vor Schluss mit einem 2:1 zu Hause gegen Köln den Klassenerhalt sichern konnte. Dies war umso erstaunlicher, als es zwölf Platzverweise gegen die Löwen gab (wahlweise rot oder die 1991 eingeführte gelb/rote Ampelkarte). In Erinnerung blieben auch das 4:0 gegen Freiburg als ersten Sieg in der Bundesliga seit 1981 und das 1:0 gegen Karlsruhe mit drei Platzverweisen gegen die Badener – die Löwen spielten am Ende so, als wären sie zu acht und nicht der Gegner – und der einzige Auswärtssieg mit 2:0 bei der Werkself von Bayer Leverkusen.

Soweit das Sportliche. Abseits des Rasens gab es zunächst noch Bemühungen, die kleine Ostkurve des Grünwalder Stadions zu einem Schmuckstück auszubauen. Eine zweistöckige Tribüne mit VIP-Plätzen zu einem Kostenpunkt von ca. 5 Mio DM hätte es sein sollen. Als die Stadt bereit war, diese Pläne zu genehmigen, verwarf Präsident Wildmoser die Idee und plädierte für den sofortigen Umzug ins Olympiastadion. Ein Teil der Fanszene protestierte fortan lautstark gegen diese Entscheidung, während andere durchaus wohlwollend hinter dem Präsidenten standen. „Vielleicht verlieren wir einige Hundert Fans, doch im Oly gewinnen wir Tausende neue Fans hinzu“, war die einfache wie naive Begründung KHWs. Aus den Protestierern sollten sich zunächst die Faninitiative und 1996 die Freunde des Sechz‘ger Stadions formieren. Vor dem Spiel gegen Dynamo Dresden gab es eine Stadiondemonstration vom Sendlinger Tor bis zum Grünwalder Stadion. Doch der Umzug ins Olympiastadion war beschlossene Sache.

1995-2001: Von Jahr zu Jahr erfolgreicher im Oly bis zur CL-Qualifikation

In der schweren zweiten Saison in der Bundesliga ging es zunächst wieder mit einem Fehlstart los. Doch man fing sich wieder und erreichte am Ende Platz 8. Doch den größten Erfolg feierte man in der Winterpause beim DFB-Hallenmasters. Mit dem Turniersieg in der Münchner Olympiahalle qualifizierte man sich fürs Endturnier in Dortmund, wo der Titel des deutschen Hallenmeisters geholt wurde. Geflügelte Worte wie Zauber- und Monsterblock prägten die Berichterstattung um diesen Titel. Außerdem begann in dieser Saison die Zeit der berühmten Lorant’schen Flügelzange mit Horst Heldt und Harald Cerny.

In der Saison 1996/97 wurde der UEFA-Cup-Platz erreicht. Bemerkenswert war die Verpflichtung von Weltstar Abédi Pelé und auch die zwei Derbys, die nicht verloren wurden – mit 1:1 und 3:3 trennte man sich vom Lokalrivalen. Gerade das 3:3 im Heimspiel war für Bayern ein unverdienter Punkt. 1860 führte nach 15 Minuten durch zwei Heldt-Tore 2:0 und kurz vor Schluss durch einen Böhme-Hammer 3:2. Doch Bayern schaffte in zweifacher Unterzahl noch den Ausgleich.

Eigentlich wollte man Fünfter werden, doch am Ende reichte auch der 7. Platz zum Einzug in den UEFA-Cup. Allerdings hing am Ende der Saison der Haussegen schief. Manni Schwabl galt dem Präsidenten als Schuldiger in einer Affäre um die Saisonabschlussfeier, die auch das 0:3 im letzten Spiel gegen Bremen überschattete. Viele Fans schlugen sich auf Schwabls Seite und kritisierten Wildmoser. Schwabl verließ im September 1997 die Löwen, nicht zuletzt auch, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Präsident Wildmoser soll sogar Morddrohungen erhalten haben.

Die Saison 1997/98 wurde eine Saison der Gegensätze. Im UEFA-Cup wurde in der 2. Runde ein Wunder gegen Rapid Wien verpasst: nach 0:3 im Hinspiel führte 1860 schnell 2:0, doch am Ende hieß es nur 2:1 und man war draußen. In der Liga gab es nur noch wenige Ausrufezeichen (z.B. ein 2:2 gegen Bayern), erst im Frühjahr fing man sich wieder. Doch auch ein 4:2 gegen Dortmund bedeutete nicht wirklich einen Wendepunkt. Nach einer österlichen 0:3-Derbyniederlage mit dem kuriosen Tor, das Bernd Meier gegen Jancker verursachte, stand man auf einem Abstiegsplatz. Doch durch drei Siege am Stück gegen Hertha, Köln und Schalke mit dem frisch ins Team berufenen Amateur-Torhüter Michael Hofmann schaffte man den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag.

1998/99 war man glänzend gestartet und war bis zum Derby im Herbst Zweiter hinter dem Lokalrivalen. Ein weiterer Weltstar gab bei den Löwen seine Visitenkarte ab: der niederländische Nationalspieler und Europameister Gerald Vanenburg hielt als Libero die Abwehr zusammen und schoss in Stuttgart ein Wahnsinnstor aus knapp 40 Meter zum 1:0-Sieg. Doch dann scheiterte man an sich selbst und gewann in der Rückrunde nur noch zwei Spiele. Am Ende belegte man den 9. Platz.

Die Krönung der Ära Wildmoser / Lorant sollte in der Milleniumssaison 1999/2000 folgen. Verstärkt mit Martin Max und Thomas Häßler sollte 1860 der Schrecken der Abwehrreihen werden – und Max der Torschützenkönig. Man gewann zum ersten Mal in der Bundesliga beide Derbys. Besonders das 1:0 im Heimspiel war ein selten einseitiges Spiel. 1860 hätte die Roten aus dem Stadion schießen müssen mit mehreren Pfostenschüssen und einer vergebenen Chance vor dem leeren Tor. Am Ende aber sollte der Sonntagsschuss des jungen Thomas Riedl den Sieg in der 85. Minute klar machen. Das zweite Derby endete 2:1 für 1860 mit einem kuriosen Eigentor des Ex-Löwen Jeremies bei einem Missverständnis mit seinem Torwart. Am Ende stand mit dem 4. Platz die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation.

Die Auslosung brachte 1860 mit dem schwersten möglichen Gegner zusammen: Leeds United, dem Vierten der englischen Premier League. Nach einem hoffnungsvollen 1:2 an der Elland Road in Leeds füllten fast 60.000 das Olympiastadion. Doch die Sensation blieb aus, Leeds gewann 1:0 und drang später bis ins Halbfinale der CL vor. 1860 durfte im UEFA-Cup antreten und schaffte es ins Sechzehntelfinale gegen AC Parma. Nach einem sensationellen 2:2 in Parma unterlag man im Rückspiel jedoch mit 0:2. In der Liga zollte man der Doppelbelastung Tribut und kam nur auf Platz elf. Peinlich u.a. die beiden Niederlagen gegen den Vorstadtrivalen und Absteiger Unterhaching. International kam der TSV 1860 nun nur noch im UI-Cup zum Zuge.

Stadiondiskussion wegen WM: Olympiastadionumbau vs. GWS-Pläne vs. WM-Arena – Fans gespalten

Neben den nun dürftigeren Leistungen der Fußballer bestimmten Stadionüberlegungen die Gemütslage der Löwengemeinde. Zunächst sollte das Olympiastadion für die WM 2006 umgebaut werden, doch im Dezember 2000 verwarf Architekt Behnisch seinen eigenen Plan. Bei den Löwen tat sich einer hervor, der 1997 vom Präsidenten verjagt worden war: Manni Schwabl. Er trat mit Plänen an die Öffentlichkeit, das Stadion an der Grünwalder Straße in eine Löwenarena umzubauen. Doch Karl-Heinz Wildmoser sah das Ganze quasi als Racheakt und nahm das Angebot nicht ernst. Im März 2001 versammelten sich die Löwenfans zur Präsentation der Pläne. Wildmoser schickte nur seinen Sohn, der, wenig überraschend, den Unwillen der Anwesenden auf sich zog.

Die Wildmosers wollten den Bau der WM-Arena mit dem FC Bayern, vermutlich auch weil die Stadtpolitik klar gemacht hat, dass die Stadt sich an den Baukosten der notwendigen Infrastrukturmaßnahmen nur beteiligen könne, wenn mehr als ein Klub in der Arena spielen würde. Die Spaltung der Fanszene wurde damit endgültig zementiert. Wildmosers Hausmacht, die ARGE der Fanclubs, war für die Arena, die Opposition aus dem Löwenforum und den Freunden des Sechz’ger Stadions sahen darin die Aufgabe der Vereinsidentität. Bei einem Derby der U23 in der Regionalliga demonstrierten 3.000 Fans gegen Wildmoser und seine Politik. Er sollte am Ende des Spiels sogar mit Polizeischutz aus dem Stadion gebracht werden, als Fans sein Auto an der Abfahrt hindern wollten.

Im September 2001 erbrachte schließlich ein Bürgerentscheid das Ja zur Arena und damit die Voraussetzung für die Stadt, U-Bahn und Straßen zu finanzieren. 1860 konnte aus dem Projekt nicht mehr raus. Wildmoser benannte für 1860 seinen Sohn Karl-Heinz jun. als Geschäftsführer der Stadion-GmbH. Die Freunde des Sechz’ger Stadions kämpften fortan nur noch um den Erhalt des Grünwalder Stadions, der erst 2009 gesichert werden konnte.

Ausgliederung der Profifußballabteilung zur KGaA und sportliche Talfahrt

Die nächste Diskussion bei 1860 entbrannte sich um die Ausgliederung der Profiabteilung aus dem e.V. und Gründung einer „GmbH und Co. KG auf Aktien.“ Eigentlich hatten bei 1860 die Delegierten das Sagen, die alle drei Jahre in jeder Abteilung neu gewählt wurden. Doch hier waren sich die Wildmosers nicht sicher. Anwälte rieten zu einer Mitgliederversammlung, die Anfang 2002 stattfand. Mit 85% der Stimmen wurde 1860 ermächtigt, die Ausgliederung vorzunehmen.

Doch mangels Masse wurde fast alles in die KGaA eingegliedert, was irgendwie einen Wert hatte. Neben der Profimannschaft gelangten auch die U23 und die U19 unter die Fittiche der neuen Gesellschaft. Auch das Trainingsgelände ging incl. Erbpachtvertrag in die KG. Solange der e.V. 100% der Aktien halten sollte, war das auch kein Problem. Doch was würde bei einem Anteilsverkauf passieren? Kritiker, damals sicher in der Minderheit, warnten vor genau einer solchen Situation. Unter ihm gäbe es keinen Verkauf, beschwichtigte Wildmoser. Doch sollte es keine zehn Jahre dauern, bis genau diese Situation eintrat. Zunächst einmal wurde Wildmoser jun. als einer der Geschäftsführer der KGaA bestallt.

Sportlich ging es so lala – man entwickelte sich zur grauen Maus der Liga. Die Zuschauerzahlen waren bereits in der Erfolgssaison 1999/2000 zurückgegangen und nahmen weiter ab, was die Kritik an der Arena-Beteiligung natürlich nicht verstummen ließ. Die Ansprüche waren aber immer noch hoch und so läutete die unbefriedigende sportliche Lage das Ende der Ära Lorant ein. Noch in der Hinrunde 2001/02, nach einem 1:5 im Derby, wurde Werner Lorant entlassen und Peter Pacult, Aufstiegsheld von 1993/94 übernahm den Trainerposten. Man erreichte 2002 mit 50 Punkten die zweithöchste Ausbeute seit der Rückkehr in die Bundesliga, was aber nur zum 9. Platz reichte. 2000 war es mit 53 Punkten noch Platz vier gewesen. Mit Davor Suker kam mit dem WM-Torschützenkönig von 1998 der nächste Weltstar nach München zu den Löwen. 2003 erreichte man das DFB-Pokal-Viertelfinale und den 10. Platz. Peter Pacult wurde im März 2003 nach einem 0:6 in Berlin, auf Platz acht stehend, entlassen und durch Falko Götz ersetzt.

Stadionaffäre und Abstieg – das unrühmliche Ende der Ära Wildmoser

Doch in der Saison 2003/2004 kam der Untergang sowohl für 1860, wie auch für die Präsidentschaft Wildmoser. Götz warf die Helden Max und Häßler aus dem Team, doch der Start ließ noch nicht erahnen, was folgen sollte. Nach zehn Spieltagen belegte man auf Rang 8, doch bis zur Winterpause ging es runter bis zu Platz 14. Es sollte im März 2014 noch schlimmer kommen: Zuerst schlug eine Nachricht wie eine Bombe ein. Die Wildmosers (also Vater und Sohn) wurden verhaftet, Geschäftsräume bei 1860, der Arena GmbH und der Dresdner Immobilienfirma der Wildmosers durchsucht. Es ging um Schmiergeldzahlungen der Firma Alpine, die den Zuschlag für den Bau der Arena bekommen hatte, an die bereits kränkelnde Immobilienfirma der Wildmosers. Auf Kaution kam der Senior wieder frei und nutzte dies zu einer PR-Tour in eigener Sache bei allen Fernsehsendern, bei der er den Sohn beschuldigte. Dieser sollte dann in der Untersuchungshaft und vor Gericht ein Geständnis ablegen und später zu 4,5 Jahren Haft verurteilt werden.

Auch wenn der Vater Wildmoser damit offiziell als unschuldig galt, waren seine Tage bei 1860 gezählt. Der Aufsichtsrat um OB Ude drängte den Patriarchen zum Rücktritt. Dieser willigte ein, als sein Intimus Karl Auer, Wurstfabrikant aus Holzkirchen, sein Nachfolger werden sollte. Kultusminister Hans Zehetmair wurde einer der Vize-Präsidenten. Der Abschied des Präsidenten wurde von der Opposition gefeiert wie schon seine Verhaftung.

Durch das vereinspolitische Chaos wurden die sportlichen Leistungen in den Hintergrund gedrängt. Falko Götz eilte mit dem Team von Niederlage zu Niederlage und durfte zunächst bleiben, weil sich das neue Präsidium nicht auf den richtigen Zeitpunkt für eine Entlassung einigen konnte. Vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV im April bestand jedoch Einigkeit darüber, dass nur ein Sieg Götz würde retten können. Nach der 1:2-Niederlage verkündete Vize Zehetmair dementsprechend die Trainerentlassung, während Götz bei der Pressekonferenz noch so tat, als wisse er von nichts. Die Informationspolitik des Vereins geriet in die Kritik und Zehetmair trat zurück.

Für die letzten Spiele wurde Ex-Spieler Gerald Vanenburg als Trainer geholt. Mit zwei Unentschieden konnte er das Ruder nicht mehr herumreißen. Darunter das 1:1 im letzten Heimspiel gegen die Hertha, in dem es kurz vor Ende einen Elfmeter für 1860 gab. Keiner wollte antreten und so übernahm schließlich der gerade erst eingewechselte Francis Kioyo die Verantwortung und verschoss zum Entsetzen der 50.000 Zuschauer. Hertha schaffte den Klassenerhalt und verpflichtete Falko Götz als Trainer. Die Löwen stiegen am letzten Spieltag in Mönchengladbach nach zehn Jahren Erstklassigkeit endgültig ab.

Würdigung der KHW-Zeit

Ein Jahr vor der Eröffnung der neuen Arena war der TSV 1860 Zweitligist. 2. Liga und Arena, das passte nicht zusammen. Es kam zu erheblichen finanziellen Engpässen, nicht zuletzt, weil die Logen zentral vermarktet wurden, von den Inhabern bei Löwenspielen oft jedoch billigst an Interessenten überlassen wurden, was es 1860 wiederum erschwerte, die in Eigenregie zu vergebenen Business-Seats an den Mann zu bringen. Hier zeigte sich schon bald, wie berechtigt die Kritik an der von Karl-Heinz Wildmoser forcierten Arena-Beteiligung war.

Somit muss man konstatieren: Wildmoser war am Anfang zusammen mit Lorant ein Glücksfall für den Verein; auch um die Jugendarbeit erwarb er sich große Verdienste, die Gründung des bis heute exzellenten Nachwuchsleistungszentrums sollte 1860 zum Vorbild für andere Vereine machen. Allerdings sollte die sehr gute Bilanz bis 2000 – man definiere das Leeds-Rückspiel als Wendepunkt – durch die verfehlten Entscheidungen zur Spielstätte und Trainern (vor allem Falko Götz) schnell ins Gegenteil verkehrt werden. Sein Umgang mit der internen Opposition schlug Wunden, die teilweise bis heute nicht vernarbt sind.

Am besten lässt sich die Ära Wildmoser wohl mit „zunächst himmelhoch jauchzend und am Ende zu Tode betrübt“ beschreiben. Wildmoser selbst bezeichnete die letzten Jahre der Präsidentschaft seit der Schwabl-Affäre als Qual – passend dazu seine schon früh getätigte Aussage: „Ein Präsident arbeitet bei 1860 25 Stunden am Tag, acht Tage die Woche mit 0,0 Lebensqualität.“ Es bleibt ein zwiespältiges Bild.

Teil 1: Die Gründung eines Traditionsvereins – 160 Jahre TSV München von 1860

Teil 2: Echt turnerische Brüderlichkeit

Teil 3: Die Stadiongeschichte(n) der Fußballer des TSV 1860

Teil 4: Der Verein wächst

Teil 5: Der Verein zwischen 1914 und 1933 – eine sportliche und politische Vereinsgeschichte

Teil 6: TSV 1860 von 1933-1945 – Die NS-Zeit: Ein dunkles Kapitel in der Vereinsgeschichte

Teil 7: Die Ära Wetzel: Sportliche Erfolge haben ihren Preis

Teil 8: Die Zeit von 1970-1990: Anfangs auf und ab – später Lizenzentzug